〒567-0801

〒567-0801大阪府茨木市総持寺1丁目3-2

総持寺クリニックビル3階

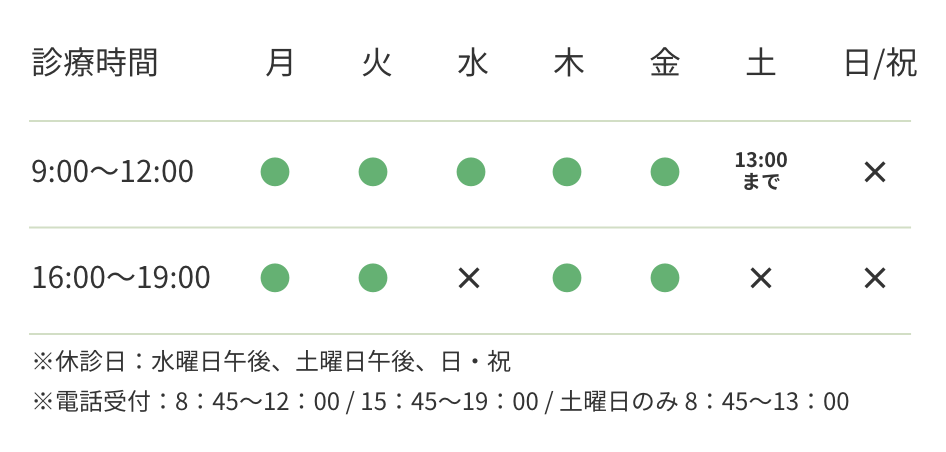

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 13:00 まで |

|

| 16:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |

※休診日:水曜日午後、土曜日午後、日・祝

※電話受付:8:45~12:00 / 15:45~19:00 / 土曜日のみ 8:45~13:00

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 13:00 まで |

|

| 16:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |

※休診日:水曜日午後、土曜日午後、日・祝

※電話受付:8:45~12:00 / 15:45~19:00 / 土曜日のみ 8:45~13:00

骨粗しょう症に伴う脊椎圧迫骨折や大腿骨近位部骨折は、日常生活を制限し、健康寿命や生命予後に深刻な影響を与える疾患です。

骨粗しょう症予防には食事療法と運動療法が重要ですが、骨折を避け健康で長生きするためには、骨粗しょう症の早期診断と治療が欠かせません。

日本は世界一の長寿国のひとつに挙げられますが、一方で骨粗しょう症治療が十分に普及していないことが指摘されています。

私は長年、骨粗しょう症治療に携わってきましたが、治療中の患者さんから『かかりつけの歯科でこの薬を飲むなと言われた』や『不安でしかたないのでやめたい』と言われ、骨折リスクが高い状況で治療を中断せざるを得ない事例を何度も経験してきました。一方で、運良くかもしれませんが、骨粗しょう症治療中に顎骨壊死を発症した患者さんは経験したことがありません。

しかし、骨粗しょう症治療に対する歯科疾患・ONJ(顎骨壊死:osteonecrosis of the jaw)について正確に理解している患者さんは少ないと思われます。

本稿では、骨粗しょう症治療中の顎骨壊死に関する現時点でのデータを基に、理解を深めていただきたいと思います。

日本歯科口腔外科学会が中心となり、顎骨壊死検討委員会ポジションペーパーが2023年に改訂され、現在最も信頼できる指針となっています。

以前は骨吸収抑制剤関連顎骨壊死としてBRONJ※1やARONJ※2と呼ばれていましたが、現在は抗がん剤も含むMRONJ※3(薬剤関連顎骨壊死)という名称に統一されています。

なお、顎骨壊死に関連がある可能性が指摘されている骨吸収抑制剤は文末に示しております。

※1・・・BRONJ(ビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死:bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw)

※2・・・ARONJ(骨吸収阻害薬関連顎骨壊死:antiresorptive agent-related osteonecrosis of the jaw)

※3・・・MRONJ(薬剤関連顎骨壊死:medication-related osteonecrosis of the jaw)

MRONJの臨床症状とステージングによると、8週間以上顎骨が露出した状態が続くとされ、程度によってステージ1から3まで分類されています。

症状としては、歯周病や根尖性歯周炎と区別がつかない歯痛、顎の鈍い骨痛、顎関節部まで放散する痛み、副鼻腔の疼痛、上顎洞壁の炎症、粘膜の肥厚、神経感覚機能の変化などが挙げられます。初期の臨床所見としては、歯の動揺や口腔内または口腔外の腫脹などがあり、これらの症状が現れた場合には注意が必要です。特に歯科処置後に顎の痛みや腫れ、膿みが生じることがあります。また、抜歯後に骨が治りにくく、抜歯窩が塞がらないこともあります。重症化すると、骨折や広範囲の骨壊死が生じる可能性があります。診断には、X線、CT、MRI、骨シンチグラフィーなどが補助的に用いられます。

明確な原因は不明ですが、歯周病や虫歯からの細菌感染が引き金となり、骨代謝異常や血管新生阻害作用が関与していると考えられています。

顎骨壊死のリスク因子として、過去に顎骨壊死を発症したことがある人、歯周病がある人、高齢者、長期間にわたって骨吸収抑制薬や免疫抑制薬、抗がん剤を服用している人、抜歯などの外科的処置を受けた人、喫煙や飲酒、糖尿病などの易感染状態の人は注意が必要です。

引用:薬剤関連顎骨壊死の病態と管理: 顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023 顎骨壊死検討委員会調査対象人数が多く、発生率が非常に低いため、長期的な大規模調査が必要です。そのため、全国規模での正確な発症率はまだ明らかにはなっていません。ONJ国際タスクフォースによると、骨粗鬆症患者におけるBRONJの発症率は0.001~0.01%であり、一般人口におけるONJ発症率(0.001%未満)と比べてわずかに高い程度とされています。海外の文献に基づく集計によると、骨粗しょう症患者でのBRONJ発症リスクは0.02%~0.05%であり、プラセボ群に登録された患者のONJ発症リスク(0%~0.02%)と同程度か、やや頻度が高いとされています。一方で、日本のレセプトデータに基づく調査では、骨吸収抑制剤を投与された骨粗しょう症患者さんのMRONJ発症率は22.9/10万人年(0.023%)と報告されています。

1万分の1と言われてもイメージしづらいかもしれませんが、例えば地球のどこかに1年で小型隕石が落下する確率や、日本で年間に雷に打たれる確率、血液型がAB型Rh(-)の確率は約1万人に1人(0.01%)と言われています。多くの人が経験したことのない、まれな事象です。令和5年の全交通事故に対する死亡確率は0.8%とされていますが、MRONJの発症率はさらに低いため、極めてまれな疾患であることがわかります。

骨吸収抑制剤は、癌患者の骨転移抑制目的で高用量が、骨粗しょう症治療目的で低用量が投与されますが、顎骨壊死の発症率は、高用量での投与の方が約10~100倍高いと言われています。この違いがMRONJリスクの議論を混乱させている一因と考えられます。

日本における調査では、高用量で投与された患者の1.6~32.1%にBRONJが発症するとされています。発症率は100分の1から1000分の1程度であると考えられます。そのため、癌患者に投与される高用量の骨吸収抑制剤は比較的高リスクですが、骨粗しょう症患者に投与される低用量の骨吸収抑制剤については、確率的にはそれほど心配するほどのものではないと考えられます。

一方で、わが国における低用量BRONJの発症率は年々増加しており、欧米に比べて高い可能性が示唆されています。アジア人では低用量MRONJの発症率が高い可能性も考えられますが、現時点では結論を出すのは難しいとされています。2016年~2021年に呉市で行われた調査では、高用量BRONJの1年間の発症率は、10万人あたり2305.8人(2.31%)、低用量では132.5人(0.13%)と報告されており、全国規模の調査と比べると1桁高い発症率となっています。一方で、関連する薬剤を服用していない人は5.1人(0.005%)とされています。これらの発症率が非常に低い疾患であるため、全国規模での正確な疫学調査は非常に難しく、実際の発症率は今後さらに調査が必要であると考えられます。

顎骨壊死の治療には、抗菌薬による抗菌療法や、痛みや腫れなどの症状を和らげる治療が行われます。顎骨の壊死が進行すると、顔面の変形や機能障害を引き起こす可能性があり、骨移植などの外科的手術が必要になることもあります。骨形成促進剤が有効との報告もありますが、議論の余地があり、さらなる調査が必要です。

何より大事なのは、骨粗しょう症治療薬を服用している患者さんは、顎骨壊死の予防に十分注意することです。顎骨壊死予防には毎日の歯磨きなど口腔衛生管理が重要なのは言うまでもありませんが、定期的に歯科を受診して口腔ケアを受けることが重要です。このことは、骨粗しょう症治療を受けていなくても重要ですが、治療中の患者さんにとっては特に重要です。3ヶ月に1回程度の歯科定期検診を受け、虫歯の早期発見や治療、歯槽膿漏の予防を行いましょう。

MRONJ治療時に骨吸収抑制剤を休薬するべきかについては意見が分かれており、現時点では明確な結論は出ていません。特にデノスマブのような6ヶ月に1回投与する薬剤は休薬が困難です。休薬により骨代謝の再活性化(オーバーシュート)が起こり、急激に骨密度が悪化して骨折リスクを高める可能性があります。

元来、骨吸収抑制剤は半減期の長い薬剤であり、休薬しても1~2ヶ月では薬剤効果が残る可能性が高いため、休薬の効果自体が疑問視されています。一方で、抜歯のために骨吸収抑制剤を休薬・中止した患者さんに骨折が増えたという報告もあります。

現時点では、MRONJ治療時の骨吸収抑制剤中止を積極的に推奨する根拠はなく、2023年のポジションペーパーでは推奨されていませんが、今後、さらなるデータの蓄積が必要です。

理想的には、骨吸収抑制剤を開始する前に治療が必要な虫歯を治療しておくと良いでしょう。

当院では、骨粗しょう症治療の重要性を患者さんに説明するだけでなく、顎骨壊死の予防における歯科治療の重要性も伝えています。

医科診療所と歯科診療所は、日常的に情報交換を行うことが少なく、患者さんの状態を共有する機会が限られています。そのため、医科と歯科の間で病状を正確に伝え合い、意見を交換する医科歯科連携が重要です。特に抜歯などの外科的処置を行う際は、顎骨壊死のリスクと休薬による骨折リスクのどちらが優位かを患者さんごとに議論し、最適な治療法を決定することが求められます。

当院では、希望される患者さんには歯科への紹介状を記載し、連携を強化しています。

また、骨吸収抑制剤の使用期間が長くなるほど、MRONJの発症率が上昇することが指摘されています。したがって、骨粗しょう症治療をなるべく短期間で効果的に行い、治療期間を最小限にすることが重要です。

骨粗しょう症ガイドラインでは、3~5年の治療期間を経た後に治療効果を再評価し、終了または休薬を検討する必要があるとされています。最新の米国骨代謝学会のガイドラインでは、治療目標を3年以内に達成し、骨粗しょう症治療を終了させることを目指すべきだとされています。

ただし、3年~5年の治療期間では、十分な骨密度の上昇が得られていない患者さんも多く、休薬による骨折リスク上昇が懸念される場合もあります。そのため、リスクと利益を慎重に比較し、治療継続や休薬、または女性患者さんの場合、SERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター)など他の薬剤への変更を検討する必要があります。

骨粗しょう症治療の目的は、大腿骨近位部骨折や脊椎圧迫骨折を予防することにあります。そのため、治療中は定期的に大腿骨近位部骨折や脊椎圧迫骨折の骨密度を測定し、十分な効果が得られていない場合は、薬剤の変更や追加を検討します。効果が十分でないまま、同一薬剤での治療を長期間続けることは、骨折予防や顎骨壊死などの合併症を防ぐうえで危険です。

骨粗しょう症治療において、ビタミンD製剤の追加は必須です。ビタミンD製剤を併用することにより、骨密度を上昇させ、骨折リスクを軽減するだけでなく、MRONJの発症率を低下させるという報告もあります。議論はありますが、ビタミンD製剤には筋肉量を増加させる作用や、認知症やアルツハイマー病の発症を抑制する作用があるとも言われており、そのメリットは大きいと考えられます。

特に高齢者や腎機能が低下している患者さんには投与量の調整が必要です。

定期的な血液検査(少なくとも半年に1回)で高カルシウム血症を監視しながら、ビタミンD製剤を加えた骨粗しょう症治療を行うことが求められます。患者さんによっては、ビタミンK製剤や亜鉛の補充が有効であることもあります。

骨粗しょう症治療が顎骨壊死に与える影響についてご説明しました。

全国規模での正確なMRONJの発生頻度はまだ不明ですが、これまでのデータから考えると、骨粗しょう症治療に使用される骨吸収抑制剤は比較的安全であり、顎骨壊死のリスクが高い既往がない限り、過度に心配することはないと考えられます。

しかし、MRONJは発症率が低いとはいえ重症化すると深刻な問題を引き起こすため、リスクを最小限に抑えることが非常に重要です。定期的な歯科受診や口腔ケア、毎日の歯磨きが重要な予防策となります。

骨粗しょう症治療では、腰椎と大腿骨の骨密度測定を定期的に行い、治療効果を評価することが大切です。できれば、3年以内に治療を終了するか薬剤を変更し、効率的な治療を進めることが望まれます。

健康で長生きするためには、歯と骨の健康が不可欠です。抜歯などの侵襲的な処置が必要な場合、医科と歯科の連携が重要です。歯科主治医と骨粗しょう症治療の主治医と相談しながら、積極的に治療を進めていきましょう。

・薬剤関連顎骨壊死の病態と管理: 顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023 顎骨壊死検討委員会

・藤原ら:Osteoporos Int. 2023 Jun;34(6):1101-1109. 8. Epub 2023 Mar 31. Incidence and trend of antiresorptive agent-related osteonecrosis of the jaw from 2016 to 2020 in Kure, Japan

ビスフォスフォネート製剤

・アレンドロン酸ナトリウム水和物:フォサマック錠、ボナロン(点滴静注・錠・ゼリー)、アレンドロン酸(点滴静注・錠)

・イバンドロン酸ナトリウム水和物:ボンビバ(静注・錠)

・ミノドロン酸水和物:ボノテオ錠、リカルボン錠、ミノドロン酸錠

・リセドロン酸ナトリウム水和物:アクトネル錠、ベネット錠、リセドロン酸ナトリウム錠

・ゾレドロン酸水和物:リクラスト注

・エチドロン酸二ナトリウム:ダイドロネル錠

抗RANKLモノクローナル抗体

・デノスマブ:プラリア皮下注

ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体

・ロモソズマブ:イベニティ皮下注