〒567-0801

〒567-0801大阪府茨木市総持寺1丁目3-2

総持寺クリニックビル3階

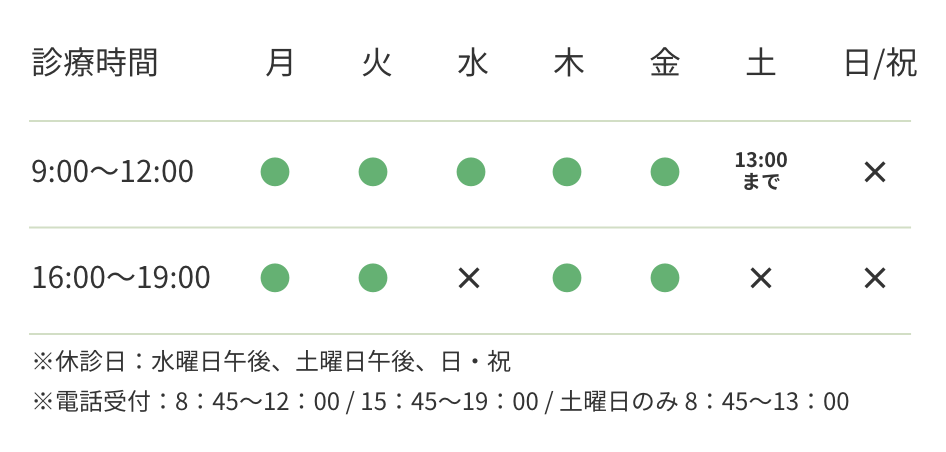

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 13:00 まで |

|

| 16:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |

※休診日:水曜日午後、土曜日午後、日・祝

※電話受付:8:45~12:00 / 15:45~19:00 / 土曜日のみ 8:45~13:00

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 13:00 まで |

|

| 16:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |

※休診日:水曜日午後、土曜日午後、日・祝

※電話受付:8:45~12:00 / 15:45~19:00 / 土曜日のみ 8:45~13:00

サルコペニアとは、加齢によって筋肉の量や筋力が低下した状態をいいます。

年齢を重ねれば誰でも体力はある程度落ちていきますが、そのうえ筋肉量が基準より減ってサルコペニアになると、将来的に介護が必要になる可能性が高まります。

実際、サルコペニアになると歩いたり立ち上がったりといった日常の基本動作が難しくなり、転倒や骨折もしやすくなってしまいます。

その結果、要介護状態になるリスクが2~3倍に上昇し、生活の質(QOL)も低下するといわれています。

サルコペニアになると、次のような変化がみられることがあります。

以前より頻繁につまずいたり、転びやすくなる。

歩く速度が遅くなり、青信号の間に横断歩道を渡りきれないことがある。

握力が弱くなり、ペットボトルのフタが開けにくくなる。

疲れやすい、ふくらはぎが細くなり、筋肉が落ちてきたように感じる。

サルコペニアの主な原因は加齢ですが、他にも様々な要因が重なります。

人間の筋肉量は20代でピークを迎え、その後は年齢とともに筋肉が合成されにくく分解されやすくなるため、普通に生活していても筋肉が減りやすいのです。さらに運動不足やタンパク質不足の食事が続くと、新しく作られる筋肉量が減ってしまい、筋力低下に拍車がかかります。

このほかにも、長期間の寝たきりや重い病気(心臓・肺・肝臓・腎臓などの慢性疾患)、炎症性の疾患、食欲不振による栄養不足、さらには気分の落ち込み(うつ状態)による活動意欲の低下などもサルコペニアの原因になりえます。

サルコペニアは誰にでも起こりうる身近な現象ですが、適切な対策を取ることで予防・改善が可能です。

次の章から、サルコペニアかどうかを調べる方法や、筋肉を減らさないための具体的な対策について説明します。

サルコペニアかどうかは、病院などで筋力や身体機能、筋肉量を測定することで診断できます。

例えば医療機関では握力テストや歩行速度テスト、筋肉量の測定などが行われ、これらの数値が基準を下回るとサルコペニアと判断されます。主な診断の目安は次のとおりです。

握力計で握力を測定します。目安として、筋力低下の基準は男性で約28kg未満、女性で約18kg未満とされています。

普段の歩く速さを計測します。基準では1秒間に1.0m未満の歩行速度だと身体能力の低下と判断されます。簡単には、5メートルの距離を5秒以上かかってしまう程度のゆっくりした歩行速度が目安です。

歩行速度が遅くなっていると感じる場合(例:「横断歩道を青信号で渡りきれない」)も注意が必要です。

専門的な機器を使って全身の筋肉量を測ります。病院では、筋肉量を調べるためにBIA法(inbodyなど体組成計による生体電気インピーダンス法)や全身のDXA法(骨密度測定装置)などが用いられます。

BIA法で男性は7.0kg/㎡未満、女性は5.7kg/㎡未満、DXA法で男性は7.0kg/㎡未満、女性は5.4kg/㎡未満です。

これらの測定で2項目以上基準値より筋肉量が少ない場合、サルコペニアと診断されます。

当院ではinbodyで四肢体幹別の筋力量が10秒程度で測定可能ですが、限られた専門機関でないと難しいため、まずは握力や歩行速度のチェックが一般的です。

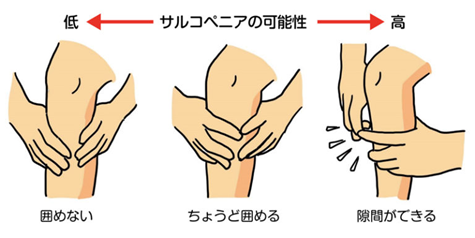

ご自宅でも簡単に筋力低下のサインを確認できるセルフチェック方法があります。その一つが「指輪っかテスト」です。これは、自分のふくらはぎの太さを指で確かめる方法です。やり方は次のとおりです。

このようなセルフチェックで「もしかしてサルコペニアかも?」と思ったら、早めに医療機関で相談してみましょう。診断基準に満たない軽度の段階で対策を始めることが大切です。

サルコペニアは「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」や「フレイル(虚弱)」と深く関連する概念です。

筋肉の衰えは運動器の不安定や全身の虚弱化を招き、放置すると要支援・要介護状態や認知機能低下のリスクが高まることが知られています。

筋肉が関節を支える力が弱まると、膝や腰など関節への負担が増えて痛みや変形が進みやすくなります。

また、関節痛のために活動量が減ると筋力がさらに低下し、関節への負荷が一層増すという悪循環に陥りがちです。実際に「膝の痛み」の例では、膝関節を支える筋力低下→関節への負荷増大→痛みによる運動不足→筋力低下という悪循環サイクルが考えられます。

筋肉の衰え(サルコペニア)と骨量減少(骨粗鬆症)が重なる状態をオステオサルコペニアと呼びます。

筋肉と骨の両方が低下すると転倒時の骨折リスクが飛躍的に高まります。実際、高齢女性の大腿骨骨折患者の約半数が骨粗鬆症とサルコペニアを併せ持っていたとの報告があります。高齢男性でも同様の傾向が認められており、骨折後の管理では筋肉と骨の双方に対するケアが重要とされています。

BMI(肥満度を表す体格指数)では、肥満ではない方でも筋肉に比べて内臓脂肪が多い方はサルコペニア肥満、いわゆる隠れ肥満の可能性があります。サルコペニア肥満は、普通の肥満の方以上に、生活習慣病のリスクが高いといわれています。

見た目ではわかりづらく、本人も気づかないうちに病気が進行していることもありますので注意が必要です。また、食事制限のみの減量を行っていると、栄養不足で筋肉が減少するうえに、運動不足から脂肪が燃焼されずに体内に残ってしまうため、生活習慣病のリスクが高まってしまうのです。

サルコペニア肥満は高齢者のみならず若年でも見受けられます。体組成計Inbodyでは筋肉量や脂肪量が測定できるので容易に診断可能です。また、経時的に測定することによって治療効果を評価することが出来ます。気になる方は一度測定してみてはいかがでしょうか。

サルコペニアは加齢による現象ですが、適切な食事や運動習慣によって予防・改善することができます。ここでは、高齢者の方でも無理なく取り組める具体的な対策をご紹介します。

ポイントは栄養バランスのよい食事と適度な運動を継続することです。

毎日の食事は筋肉を維持する基本です。筋肉の材料となるタンパク質をしっかり摂るよう意識しましょう。

特に高齢になると食欲が低下したり、消化の負担から肉や魚などを敬遠しがちですが、肉・魚・卵・大豆製品(豆腐や納豆など)や乳製品などタンパク質を含む食品を毎食少しずつでも取り入れることが大切です。

もしお肉や魚が食べづらい場合は、卵や牛乳を使ったプリンやヨーグルト、豆乳入りの飲み物など、食べやすい形でタンパク質を補給する工夫も良いでしょう。

筋肉づくりに必要な栄養素として特にロイシンなどの分岐鎖アミノ酸(BCAA)は筋タンパク質合成のエネルギー源となるため積極的に摂りましょう。BCAAはサプリメントで容易に摂取できますし、肉や魚、乳製品、大豆製品などに多く含まれています。

運動は必須ですが、毎日欠かさずタンパク質を体に入れてあげることが筋力維持につながります。

また、骨を丈夫に保つ栄養も重要です。筋力と同時に骨が弱ると転倒時の骨折リスクが高まるため、カルシウムとその吸収を助けるビタミンDを意識して摂りましょう。

カルシウムは牛乳・チーズといった乳製品、小魚、豆腐、緑黄色野菜(小松菜・ほうれん草など)に多く含まれます。

ビタミンDはきのこ類や魚介類(鮭、イワシ、アンコウの肝など)に豊富です。晴れた日に日光浴をすることでも体内でビタミンDが作られるので、無理のない範囲で日光に当たる習慣も良いでしょう。

栄養バランスの良い食事を心がけることで、筋肉だけでなく全身の健康維持にもつながります。ただし腎機能が不良で医師から低たんぱく食を摂取するように指導を受けている方は注意が必要です。

筋肉を維持・向上させるには運動が欠かせません。サルコペニアの予防・改善には、筋力トレーニング(レジスタンス運動)と有酸素運動を組み合わせて行うことが効果的だとされています。

急に激しい運動をする必要はありません。高齢の方でも無理なくできる範囲で、できるだけ体を動かす習慣をつけることが大切です。

まずは軽い運動から始めましょう。例えばラジオ体操や散歩(ウォーキング)は、高齢者の方にも取り組みやすい全身運動です。

ウォーキングであれば、毎日無理のない範囲で続けてみましょう。理想は1日7000~8000歩程度歩き、そのうち15~20分間は少し早歩きをすることとも言われますが、最初は短い距離でも構いません。天気の良い日に近所を散歩することから始めてみてください。歩くことは筋力だけでなくバランス感覚の維持にも役立ちます。

慣れてきたら筋力トレーニングも取り入れてみましょう。

筋力トレーニング(レジスタンス運動)は、可能なら週に2~3日程度行うことが望ましいです。

筋肉に適度な刺激を与えることで、筋肉の量と質を改善しやすくなります。一方、毎日続けられる有酸素運動も取り入れてみましょう。

先ほど述べたウォーキングのほか、軽い体操、水中での歩行、サイクリングなども有酸素運動として効果的です。有酸素運動は心肺機能を高めるだけでなく、脂肪を燃焼して筋肉の質を高める効果もあります。

ポイントは軽く息がはずむ程度の強さで行うことです。息切れしすぎない適度な運動強度であれば、安全に続けやすく、筋力アップにもつながります。

最後に、継続することが何より大切です。運動は一度に頑張りすぎる必要はありません。短い時間でも毎日コツコツ続けることで効果が現れてきます。週2~3回の筋トレと、できればほぼ毎日のウォーキングなどを組み合わせて、無理なく続けてみましょう。数週間から数ヶ月続ければ、筋力や体力の向上を実感できるはずです。

最近ではアプリやスマートウォッチなどウェアラブルデバイスが運動習慣を助けてくれます。私はスマートウォッチを使って歩行・運動・睡眠・心拍数などをモニタリングして生活管理をしてもらっています。毎日目標設定をすると達成したら褒めてくれますし、足りなければもっと頑張りなさいと叱咤激励してくれます。外来中忙しくても『立ちなさい』とアラームが鳴ります。運動習慣を身に着けたい人は一度試してみてください。

体調に不安がある場合や痛みがある場合は、医師や理学療法士に相談し、自分に合った運動方法を指導してもらいましょう。焦らず楽しく続けることが、サルコペニア改善への近道です。

サルコペニアへの対策と並行して、整形外科では関連する疾患の治療も行います。

骨粗鬆症がある場合は骨密度を高め骨折を防ぐ薬物療法を行い、関節症や腰痛がある場合は痛み止めの内服や関節内注射・ブロック治療、装具の処方などで痛みを緩和します。

関節リウマチなどの慢性炎症疾患があれば診断・薬物療法を行ないます。これにより痛みによる運動不足を防ぎ、リハビリが円滑に進むようサポートします。筋肉・骨・関節を総合的にケアすることで、サルコペニアの改善と患者さんの生活機能維持に努めています。

当院ではリハビリ専門職である理学療法士(PT)・作業療法士(OT)が中心となり、患者さん個々の状態に合わせた運動プログラムを提供します。

具体的には、サルコペニアの診断や筋力評価を行ない、患者さんの身体機能に応じた筋力強化訓練(足腰の筋肉を鍛えるスクワット・体幹トレーニング等)や歩行練習、ストレッチなどを指導しながら、正しいフォームで安全に運動できるようサポートします。

筋力をつけることで関節を支え、膝痛や腰痛の緩和にもつながります。また、片脚立ちやバランス練習などを通じて平衡感覚を鍛え、転倒予防にも取り組みます。それらの治療効果を体組成計inbodyで評価することによって、目標を設定して治療状況を確認することが出来ます。楽しく無理なく長く運動習慣をつけるために、専門家によるリハビリテーションを試してください。

サルコペニアの予防・改善には、食事や運動以外にも日常生活での工夫が大きな助けになります。筋力が低下していても、安全に生活し活動を続けられるような環境づくりや、周囲のサポートを積極的に活用しましょう。

以下にいくつかのポイントを挙げます。

筋力やバランスが低下すると、自宅内でも思わぬ所で転倒しやすくなります。

小さな段差や滑りやすいマットは撤去し、浴室や廊下など暗い場所には足元灯(照明)を設置しましょう。

玄関や階段、トイレなど立ち座りや昇り降りをする場所には手すりを取り付けると安全です。特に夜間にトイレへ行く際は必ずライトをつけ、足元を確認してから歩く習慣をつけます。

これらの工夫で、日常生活での転倒リスクを大幅に減らすことができます。万一転倒すると骨折や寝たきりの原因にもなりかねませんので、まずは「自宅でのつまずかない環境づくり」を心がけましょう。

筋力の低下が進んだ場合でも、歩行補助具などを使うことで安全に動くことができます。

例えば杖は、歩行時に体を安定させてバランスをとりやすくする有効な道具です。筋力が落ちてきて「歩くとふらつく」という方は、遠慮せず杖の使用を検討しましょう。杖を使うだけで転倒のリスクを軽減でき、安心して外出もしやすくなります。

また、足腰がかなり弱って長距離歩行が不安な場合には歩行器(歩行車)を利用する方法もあります。

歩行器は両手で身体を支えられるため安定性が高く、急な方向転換や立ち止まりにも対応しやすいものがあります。

自宅内では、立ち上がりや移動の際に手すりやシルバーカーなどを使うのも良いでしょう。

大切なのは「転倒しないこと」「無理なく体を動かせること」です。こうした補助具は介護保険でレンタルできる場合もありますので、必要に応じて地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみてください。

サルコペニアの予防・改善には継続が鍵ですが、一人で頑張るのは大変なこともあります。家族や友人、介護職員さんなどと一緒に運動をするのは大きな励みになります。

例えば家族と毎朝散歩したり、ストレッチや軽い体操を一緒に行う習慣をつけると、楽しみながら運動を続けやすくなります。

また、食事面では周囲の協力も得ましょう。家族にタンパク質を意識した献立を手伝ってもらう、一緒に食事をして楽しくたくさん食べるようにする、といった工夫も有効です。

自治体や地域の高齢者サロン、体操教室などに参加してみるのもおすすめです。同じ世代の仲間と交流しながら体を動かすことで、社会参加にもなり、心の健康にも良い影響があります。

周囲の人に「筋肉を保ちたいので運動を続けたい」と目標を話してみれば、きっと応援してくれるでしょう。

遠慮せず家族や地域のサポートを活用して、安心して取り組んでください。

現時点で、サルコペニアに対する確立された標準薬物療法は存在していません。ただし、いくつかの薬剤や治療ターゲットが研究段階にあり、将来的に治療の選択肢となる可能性があります。

以下に主な候補となっている薬剤やアプローチをまとめます。

男性の場合、テストステロンの低下がサルコペニアと関連することから、テストステロン補充療法が筋肉量や筋力の改善に寄与する可能性が研究されています。ただし、心血管リスクや前立腺への影響など、安全性の問題があるため、慎重な判断と個別のリスク評価が必要です。

筋肉に特異的に作用することで、筋肉量の増加や機能改善が期待される一方、副作用が従来のアンドロゲン療法よりも少ないとされています。

現在、複数の候補が臨床試験中であり、承認に向けた研究が進められています。

筋肉の増殖を抑制するタンパク質であるミオスタチンを阻害することで、筋肉の増加が期待されます。

いくつかのミオスタチン阻害剤が臨床試験で検討されていますが、まだ安全性や有効性の面で明確な結論には至っていません。

食欲亢進や成長ホルモンの分泌促進を通じて、筋肉量の増加に寄与する可能性があるため、これらの薬剤も研究対象となっています。

筋肉内にはビタミンDレセプターが存在し、ビタミンDの不足は筋力低下と関連しているため、欠乏が認められる患者には補充療法が行われることがあります。

これは薬物療法としての位置づけというよりも、栄養管理の一環ですが、サルコペニア対策として重要な役割を担います。

10年以上前から上記治療薬の可能性が指摘されていますが、いまだに創薬につながっていないところをみると、金額的またはリスクベネフィットの観点から実用的ではないようです。十分な筋力強化にはつながらないかもしれませんが、すぐに入手可能なビタミンDの充足は比較的副作用が少なく安価にサルコペニア治療によい影響を与える薬剤と考えられます。

高齢者の筋力低下による不安は誰にでもありますが、サルコペニアは適切な対策で予防・改善できるものです。今日からできることを少しずつ始めて、筋肉を守りましょう。

食事でしっかり栄養を摂り、毎日少しずつでも体を動かす習慣をつければ、その積み重ねが必ず効果を生みます。

サルコペニアは予防できます! どんな状況でもあきらめる必要はありません。

前向きに、できることから取り組んでいけば、きっとこれからも自分の足で歩き、自分らしく生活を続けることができます。皆さんがいつまでも元気に過ごせるよう、私たちも応援しています。

一緒に健康な未来を目指してがんばりましょう。