〒567-0801

〒567-0801大阪府茨木市総持寺1丁目3-2

総持寺クリニックビル3階

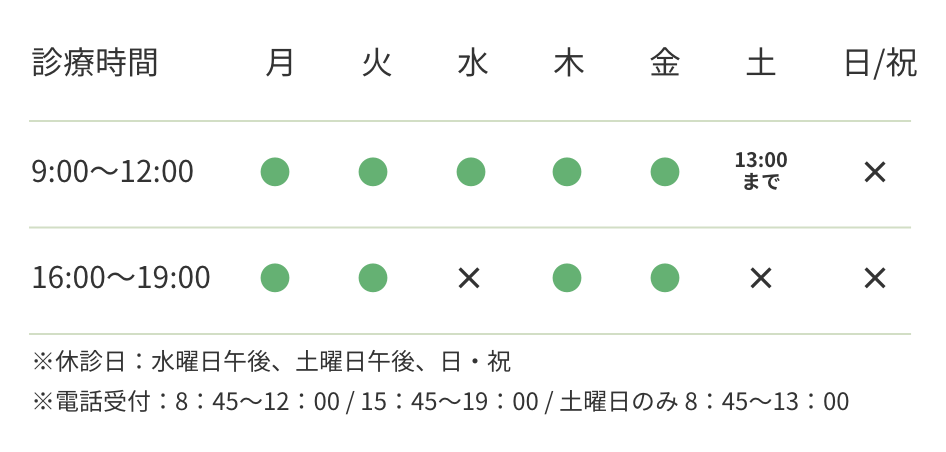

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 13:00 まで |

|

| 16:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |

※休診日:水曜日午後、土曜日午後、日・祝

※電話受付:8:45~12:00 / 15:45~19:00 / 土曜日のみ 8:45~13:00

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 13:00 まで |

|

| 16:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |

※休診日:水曜日午後、土曜日午後、日・祝

※電話受付:8:45~12:00 / 15:45~19:00 / 土曜日のみ 8:45~13:00

当院にはたくさんの子供の患者さんが親御さんと一緒にいらっしゃいます。その中で外傷もないのに原因不明の痛みで悩んでこられる患者さんがいます。

『夜間下肢の痛みを強く訴えるのに朝になるとけろっとしていて普通に学校に行く』

『今日も同じ症状があって心配』

『先生この子は本当に痛いのでしょうか?何が原因なのでしょうか?』

など不安を抱えてこられることが多いのです。

多くは日常生活には影響がないですが、本人もご両親もわけがわからず、どう対処していいのかわからず、心配なのは無理もありません。本稿では成長痛の原因と対策についてお話しします。

成長痛(growing pains)は小児期に認められる良性の反復性筋骨格痛で、特に夜間に下肢が痛む症候群です。小児の四肢痛の原因として最も一般的であり、報告によっては小児の約2〜50%が経験するとされます(#1)。

オーストラリアの調査では4-6歳児の37%に認められたと報告されており、小児期において決して希な疾患ではないという認識が必要です。典型的には以下のような症状があります。

患児の身体所見や検査は正常で、患部に炎症所見(腫れや発赤)はみられません。レントゲン所見にも異常を認めません。このように臨床症状が特徴的であれば、成長痛は診断的検査を必要としない診断となります(#1)。

しかし、片側だけの痛み、日中も持続する痛み、関節の腫脹、発熱や体重減少など通常の成長痛に当てはまらない所見がある場合は、他の疾患(外傷、関節炎、骨の感染症や腫瘍など)の鑑別のためレントゲン検査など追加検査が検討されます。

成長痛は良性で一過性のものであり、時間とともに発作頻度は減少し、思春期頃までに自然軽快する傾向があり予後良好です。

成長痛の明確な発生メカニズムは解明されておらず、単一の原因ではなく複数の要因が関与すると考えられています。歴史的には急速な骨の成長に伴う痛みと考え「成長痛」と呼ばれてきましたが、実際には成長速度との関連性は乏しく、近年の検討でも身長の急伸との相関は認められていません(#1)。現在までに提唱されている仮説的要因には、以下のようなものがあります。

日中の激しい遊びや運動の後に痛みが出現しやすいことから、筋肉や腱への微小な負担や疲労の蓄積が成長痛の要因の一つと考えられます。実際、痛みは運動量の多い日の夜に強まる傾向があります。使い過ぎが最も多い原因と考えられます。

扁平足やO脚/X脚、関節の過伸展といった体のアライメント(配列・構造)異常も関与が疑われます。一部の研究では関節過可動症の子供に成長痛が多いとの相関が報告されています。しかし、全体としてはこうした解剖学的要因が成長痛を直接引き起こす決定的なエビデンスはなく、体の構造そのものよりも筋肉の疲労や痛覚の感じ方の問題とする見方が多いです。

成長痛児は同年齢の健常児に比べ痛みに対する閾値が低く、圧痛点が多いことが示されており、成長痛は炎症を伴わない痛覚過敏症候群の一種とも考えられています。この痛覚過敏傾向(痛みの増幅)は中枢神経系の感受性の差による可能性があります。とはいっても閾値の違いはあっても痛いのは間違いないので、「本当は痛くないんじゃないの?」と疑わないで、痛みがあることを前提として子供と接することが重要です。

日本人の多くがビタミンD欠乏症になっています。小児期も例外ではありません。成長痛児では骨密度がやや低いとの指摘や、骨成長に関与するビタミンDの不足が高頻度にみられるとの報告があります#1。実際、ある研究では成長痛児の約86%がビタミンD不足で、ビタミンDを補充すると痛みの強さが有意に軽減したことが示されています(#3)。牛乳・ヨーグルトなどの乳製品やウエハウスまたはサプリメントなどビタミンDを積極的に摂取することも必要と考えます。その機序については不明であり、今後の研究に期待しますが、筋肉内にはビタミンD受容体が豊富なことも影響しているのかもしれません。

家族内で成長痛がみられることも多く、親や兄弟が幼少期に成長痛を経験している場合、子供にも起こりやすいとの指摘があります。近年の研究では、成長痛の発症には何らかの遺伝要因が関与する可能性を支持する結果が示されています(#1)。

痛みの感じ方には心理的ストレスや不安、気質も影響します。

①甘えん坊で他人に依存する性格

②保護者に過保護の傾向がある。

③母親の妊娠や転居などの環境変化がきっかけとなる。

などの特徴を示すとの報告があります(#6)。

成長痛児では不安傾向や情緒面の問題を抱える割合が高いとの報告や、家庭内のストレスが発症の誘因となる可能性が指摘されています。過去の痛い経験や精神的緊張が身体症状として夜間の脚の痛みとなって表れるケースも考えられますので、痛みが長引く場合は心のケアが必要な場合があります。

成長痛と前述以外の他の症状との関連も報告されています。多く指摘されているのは、成長痛を有する子供の家族には片頭痛持ちの親が多いこと、また成長痛経験児は将来片頭痛を発症しやすいことが示され、両者に共通の痛みのメカニズムがある可能性が報告されています。このことから、一部では成長痛を片頭痛の前駆症状あるいは関連疾患とみなす見解もあります。

以上のように成長痛の原因については様々な仮説が提唱されていますが、いずれも決定打に欠けており、現時点では「成長痛」という症候群は多因子が関与する良性の疼痛症候群と考えられています。

非常に稀な疾患ですのであまり考える必要はありませんが、急性白血病の初発症状として骨関節痛は34.4%に見られ、64.5%が四肢に症状があります。疼痛は移動性で強い痛みが多いようです。血液の疾患ですが、痛みを訴える40%の患者さんで初診時にレントゲン所見に異常がみられるとの報告があり、レントゲン撮影が重要と考えます。

診療で見かけることはまれな疾患ですが、全身に疼痛を引き起こす原因不明の身体疾患です。本邦でも概念が普及されつつあり、診断基準が設けられています。好発年齢は10歳前後とやや年長であり、女児に多い傾向があり、倦怠感・不眠を伴うこともあります。疼痛部位が多い場合は鑑別が必要です。

下肢を中心に不快な感覚が生じて、足を常に動かしておきたいという衝動に駆られる慢性疾患です。足むずむず病ともいわれています。夕方から夜間にかけて症状が強まる傾向にあり、成長痛との鑑別が必要ですが、睡眠障害の有無が鑑別のポイントになります。

成長痛と混同されることがありますが、オスグッド病(膝)やシーバー病(足)などの骨端症が原因であることがあります。成長痛と同じく成長期にある小児特有の四肢の痛みという点で共通していますが、スポーツや歩行後に特に痛む、レントゲン所見上異常が認められる点で成長痛と異なります。

股関節で骨盤のかぶりが浅い場合に生じる疾患です。主に股関節の疾患ですが、大腿部に痛みを訴えることもあります。主にレントゲン所見で確定診断します。

成長痛の典型的な症状ではない場合には上記のような疾患も鑑別にいれて考えなくてはなりません。そのほか鑑別すべき疾患はたくさんありますので、心配な場合は小児科・整形外科への受診をお勧めします。

成長痛は自然に寛解する良性疾患であるため、治療の第一は保護者や患児への十分な説明と安心していただくことです。

症状に対しては保存的療法(家庭でできる対処)が中心となります。具体的には、痛みがある部位を優しくマッサージしたり、湿布薬や温熱(温かいタオルや入浴)で筋肉を暖めることで多くの場合痛みは和らぎます。痛みを取ることも重要ですが、マッサージや湿布などでスキンシップを図りながら、すぐよくなることを伝えて安心させることの方が重要と考えます。

本来『手当』とは手を当てることで安心させることが言葉の由来であるように、足を手でさすって『すぐ治るよ』と声がけしてあげるなど保護者の冷静で温かみのある対応が有効と考えます。

それでも軽快しない症例に対しては就寝前や痛みの強い夜にはアセトアミノフェンなどの鎮痛薬を適宜用いることも可能で、実際これらで痛みが軽減・消失する例がほとんどです。

筋肉の柔軟性を高めるストレッチなどの簡単な運動療法も有用で、太もも(大腿四頭筋やハムストリングス)やふくらはぎ(腓腹筋)のストレッチを日常的に行うと症状が出にくくなる可能性があります。

足のアライメントに問題(O脚や偏平足など)がある場合には、靴の中敷き(足底板)を使用することで痛みが改善した例も報告されており、必要に応じて整形外科で適応があれば処方します。

近年注目されるビタミンD欠乏に対しては、血中ビタミンDが低値であれば補充療法を行うことも一策です。ビタミンDの補充により痛みの頻度や強度が減少したとの報告もあり、それ以外にもカルシウムやビタミンDの十分な摂取は骨・筋肉の健康維持のため推奨されます。

多くの日本人は小児のみならず成人において多くの場合ビタミンD摂取量が不足しています。本件と直接関係はありませんが、ビタミンD不足は乳幼児においても深刻な問題です。

0から5か月の乳児の52%がビタミンⅮ不足との報告もあり、日本小児科学会が乳児期のビタミンD欠乏は低カルシウム血症やビタミンD欠乏性くる病の原因となるためビタミンD欠乏症解消のために『乳幼児期のビタミンD欠乏の予防に関する提言』を行なっています(#5)。

成長痛は予後良好な疾患であり、多くは数か月から数年の経過で発作頻度が減り最終的に消失します。そのため治療においては痛み自体への対症療法に加え、「成長痛は一過性で深刻な病気ではない」という理解を促すことが重要です。

保護者には家庭でできる対処法を指導しつつ、万一痛みの様子が通常と異なる場合(症状の片側化や持続化、他の症状の出現など)は再評価が必要です。

本来予後は良好ですので、適切な診断と適切な説明とケアにより、成長痛による子供や家族の不安を和らげ、日常生活への支障を最小限にすることが治療の目標となります。成長痛かな?と迷ったときは小児運動器疾患に詳しい医師にご相談ください。

参考文献

#1World J Orthop. 2019 Apr 18;10(4):192–205. Growing pains: What do we know about etiology? A systematic review. Vito Pavone,et al.

#2Standard treatment guidelines 2022 Nature, scientific report Article Open access Published: 01 September 2022. Clinical, laboratory characteristics and growth outcomes of children with growing pains. Chung-Yuan Liao,et al.

#3 .J Foot Ankle Res. 2008 Jul 28;1(1):4. doi: 10.1186/1757-1146-1-4.GrChung-Yuan Liaoowing pains: contemporary knowlage and recommended practice.Evans AM.et al.

#4 Med Princ Pract. 2015;24(4):332-8. doi: 10.1159/000431035. Epub 2015 May 27.Are Growing Pains Related to Vitamin D Deficiency? Efficacy of Vitamin D Therapy for Resolution of Symptoms. Aysel Vehapoglu,et al.

#5乳児期のビタミンD欠乏症予防に関する提言:公益社団法人 日本小児学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY #6 小児整形外科テキスト 改訂第2版 メディカルビュー社 日本小児整形外科監修